Rhetorik-Training

Umgang mit schwierigen Gesprächspartnern

Wirkungsvoll zu sprechen und andere zu überzeugen ist keine Frage des Talents, sondern des Trainings. In einem Rhetorik-Training wird gezielt daran gearbeitet, Sprache, Körpersprache und Auftreten bewusst einzusetzen. Klarheit, Präsenz und Überzeugungskraft stehen dabei im Mittelpunkt. So entsteht ein sicheres und authentisches Kommunikationsverhalten – ob im Gespräch, bei Präsentationen oder vor Publikum.

Gewaltfreie Kommunikation

Marshall B. Rosenberg

Ziel der GFK: „Dass alle Bedürfnisse zählen – und friedlich erfüllt werden können.“

– Marshall B. Rosenberg

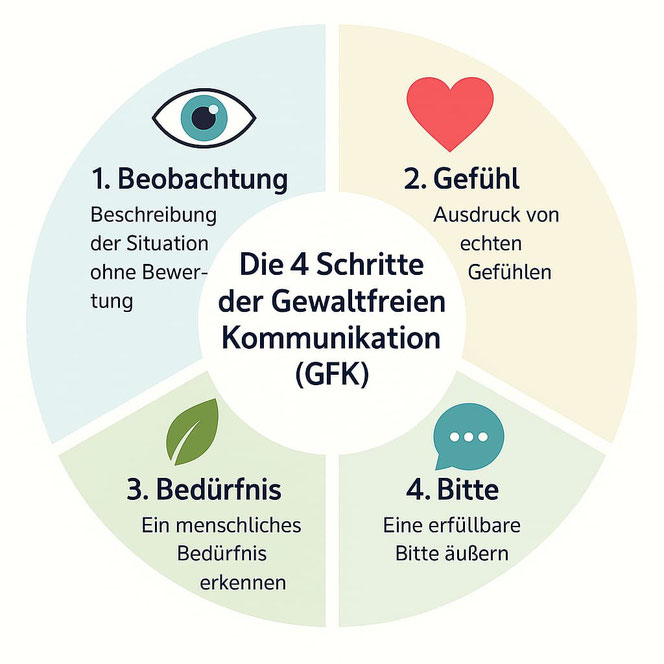

🌿 Die 4 Schritte der Gewaltfreien Kommunikation (GFK)

|

Schritt |

Beschreibung |

Leitfrage |

|

1. Beobachtung 👁 |

Unvoreingenommene Beschreibung der Situation – ohne Bewertung |

Was sehe oder höre ich konkret? |

|

2. Gefühl ❤️ |

Ausdruck echter Gefühle, nicht Gedanken oder Interpretationen |

Was fühle ich in diesem Moment? |

|

3. Bedürfnis 🌱 |

Das zugrunde liegende menschliche Bedürfnis identifizieren |

Welches Bedürfnis steht hinter meinem Gefühl? |

|

4. Bitte 🗣 |

Eine klare, erfüllbare und freiwillige Bitte äußern |

Was wünsche ich mir, damit es mir besser geht? |

🧩 Zentrale Prinzipien der GFK

- Verbindung statt Urteil: Ziel ist es, eine echte Verbindung herzustellen, nicht 'Recht zu haben'.

- Empathie für sich selbst und andere: Ehrliches Einfühlen in sich selbst und das Gegenüber.

- Verantwortung übernehmen: Für die eigenen Gefühle und Bedürfnisse, nicht andere dafür verantwortlich machen.

- Authentizität: Aufrichtig, ohne Schuldzuweisung, mit offenem Herzen kommunizieren.

❌ Typische Hindernisse in der Kommunikation (laut Rosenberg) • Bewertungen, Urteile und Interpretationen

- Schuldzuweisungen

- Forderungen statt Bitten

- Verleugnung von Verantwortung („Du hast mich wütend gemacht“)

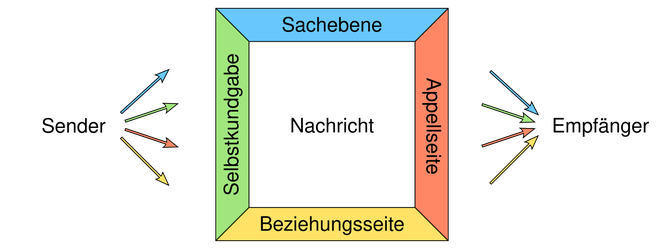

Das Vier-Seiten-Modell

FRiedemann Schulz von Thun

Gelingende Kommunikation

„Man kann nicht nicht kommunizieren.“

– Paul Watzlawick

„Das Merkwürdige ist: Wenn ich mich so akzeptiere, wie ich bin, dann kann ich mich verändern.“

– Carl Rogers

|

Typ |

Erkennbar an … |

Rhetorische Strategie |

Beispielhafte Reaktion |

|

Streiter / Provokateur |

Laut, aggressiv, sucht Konfrontation |

Ruhig bleiben, Konfrontation vermeiden, auf Sachebene zurückführen |

„Ich möchte das gerne sachlich klären – zurück zur Frage …“ |

|

Arroganter / Besserwisser |

Herablassend, dominant, stellt sich über andere |

Souverän widersprechen, gezielte Fragen stellen, Ironie dezent einsetzen |

„Das ist ein interessanter Standpunkt – wie genau belegen Sie das?“ |

|

Pedant / Erbsenzähler |

Hängt sich an Details auf, verliert sich im Kleinkram |

Überblick betonen, Struktur wahren, freundlich abbremsen |

„Das Detail ist wichtig – aber lassen Sie uns kurz das Gesamtbild betrachten.“ |

|

Schweiger / Introvertierter |

Wirkt verschlossen oder wenig beteiligt |

Geduld zeigen, offene Fragen stellen, Raum geben |

„Was denken Sie dazu – Ihre Sicht wäre für uns sehr wertvoll.“ |

|

Lautsprecher / Vielredner |

Redet viel, lässt andere kaum zu Wort kommen |

Höflich unterbrechen, Gespräch strukturieren |

„Darf ich kurz zusammenfassen – und dann X zu Wort kommen lassen?“ |

|

Nörgler / Negativ-Typ |

Sucht Probleme, nicht Lösungen |

Positiven Spin setzen, konstruktive Beteiligung einfordern |

„Was wäre Ihr Vorschlag für eine bessere Lösung?“ |

|

Ironiker / Zyniker |

Lacht Dinge weg, kommentiert abfällig |

Ernst bleiben, Ironie entlarven, zur Sache zurückführen |

„Lassen Sie uns die Sache ernst nehmen – sie verdient das.“ |

|

Verletzlicher / Sensibler |

Reagiert schnell gekränkt oder defensiv |

Behutsam formulieren, Ich-Botschaften, Empathie zeigen |

„Mir geht es nicht um Kritik, sondern um eine gemeinsame Lösung.“ |

|

Missionar / Überzeugter |

Will andere unbedingt bekehren, übergriffig in Meinungen |

Interesse zeigen, Grenzen setzen, nicht bekehren lassen |

„Ich verstehe Ihre Haltung – lassen Sie uns trotzdem Raum für andere Sichtweisen lassen.“ |

|

Ausweicher / Taktierer |

Wechselt Thema, bleibt vage |

Klar nachfragen, verbindliche Aussagen einfordern |

„Könnten Sie das bitte konkretisieren – worauf genau beziehen Sie sich?“ |

|

Dominanter / Alphatyp |

Gibt Ton an, beansprucht Hoheit im Raum |

Selbstbewusst auftreten, Standpunkt ruhig vertreten |

„Ich sehe das anders – und möchte das auch erklären.“ |

|

Vermeider / Harmoniesüchtiger |

Meidet Konflikte, weicht Entscheidungen aus |

Sicherheit geben, direkte Ansprache, Verantwortung einfordern |

„Ich schätze Ihre Zurückhaltung – aber wir brauchen hier Ihre klare Einschätzung.“ |

Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken

Basierend auf Beispielen aus dem gleichnamigen Bestseller von Allan & Barbara Pease

🧠 Zentrale Idee

Männer und Frauen denken und kommunizieren unterschiedlich – biologisch und evolutionsbedingt. Das Buch erklärt typische Alltagssituationen auf humorvolle Weise und hilft, Missverständnisse besser zu verstehen und mit einem Lächeln zu nehmen.

🔍 Typische Beispiele

-

🗣️ Männer hören nicht zu

Beim Fernsehen nickt er, aber erinnert sich an nichts – sein Gehirn ist im „Einzeltask-Modus“. -

🚘 Frauen parken schlecht ein

Ihre räumliche Orientierung ist anders ausgeprägt – dafür merkt sie sich, wo der Pfeffer steht. -

💬 Männer lösen Probleme, Frauen reden

Er bietet sofort Lösungen an – sie will erstmal verstanden und gehört werden. -

🛒 Shopping-Stile

Sie bummelt und entdeckt – er „jagt“ gezielt und verlässt schnell das Geschäft. Eine evolutionäre Prägung? -

👀 Er sieht das Chaos nicht

Sie bemerkt jede Kleinigkeit – er wundert sich, dass etwas unordentlich sein soll.

🎯 Fazit

Was zählt, ist gegenseitiges Verständnis – mit einem Sinn für Humor, der Fähigkeit zur Selbstironie und dem Bewusstsein für die Unterschiede, die uns trennen können, aber auch Brücken schlagen.

🥚 Kommunikationsstufen: direkt - indirekt

Beispiel: Omelett zum Frühstück

Basierend auf Beispielen aus dem o.g. Buch von Allan & Barbara Pease

🛎 1. Sehr direkt – Befehl

„Mach mir ein Omelett zum Frühstück.“

🔹 Ton: Fordernd

🔹 Wirkung: Klare Ansage – keine Wahl

🔹 Mögliche Reaktion: Gehorsam, Widerstand – oder: „Mach’s dir selbst.“

💬 2. Direkt – höfliche Bitte

„Machst du mir ein Omelett zum Frühstück?“

🔹 Ton: Direkt, aber nicht unfreundlich

🔹 Wirkung: Erwartung ist deutlich, aber Spielraum bleibt

🔹 Mögliche Reaktion: „Klar, gerne.“ (mit Kaffee dazu)

🙂 3. Freundlich-indirekt – Bitte mit Rücksicht

„Könntest du mir bitte ein Omelett zum Frühstück machen?“

🔹 Ton: Höflich, respektvoll

🔹 Wirkung: Höhere soziale Akzeptanz, wirkt nicht fordernd

🔹 Mögliche Reaktion: „Natürlich – wie magst du’s?“

🤔 4. Indirekt – gemeinschaftlich verpackt

„Meinst du nicht, wir sollten ein Omelett zum Frühstück essen?“

🔹 Ton: Vorschlag statt Wunsch

🔹 Wirkung: Das Bedürfnis wird versteckt formuliert

🔹 Mögliche Reaktion: „Können wir machen – willst du’s machen?“

💡 5. Subtil – Vorschlag mit Fragecharakter

„Was hältst du von einem Omelett zum Frühstück?“

🔹 Ton: Leicht, vage

🔹 Wirkung: Offene Kommunikation, aber unklar, wer es machen soll

🔹 Mögliche Reaktion: „Klingt gut. Hast du Lust?“

🕯 6. Sehr indirekt – Wunsch als Kommentar

„Ein Omelett zum Frühstück wäre schon etwas Feines.“

🔹 Ton: Rein emotional, keinerlei Aufforderung

🔹 Wirkung: Romantische Stimmung – aber keine Handlung

🔹 Mögliche Reaktion: „Stimmt. Vielleicht morgen?“

🎯 Fazit – Zusammenfassung

„Wie klar ein Wunsch formuliert ist, bestimmt, ob er verstanden wird.“

🔹 Ton: Klar, aber je nach Ausdruck freundlich oder fordernd

🔹 Wirkung: Verständlichkeit steigt mit Klarheit, Zustimmung mit Höflichkeit

🔹 Mögliche Reaktion: Wird der Wunsch klar und respektvoll geäußert, steigt die Bereitschaft zur Erfüllung – Omelett inklusive.

© Dr. Bernd Wrede. Diese Struktur ist urheberrechtlich geschützt. Eine kommerzielle Nutzung durch Dritte ist ohne Zustimmung des Autors untersagt.