Seismologie 2.0

Unterseekabel als Strategische Tiefeninfrastruktur

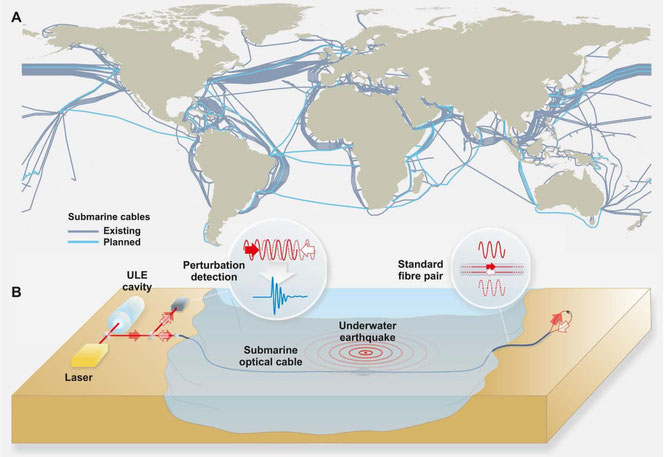

Quelle: Marra, G. et al. (2018)

Abstract

Unterseekabel bilden das unsichtbare Nervensystem der Weltökonomie. Mit der Distributed-Acoustic-Sensing-Technologie (DAS) werden sie zu akustischen Sensoren, die seismische und maritime Signale über Tausende von Kilometern erfassen können. Aus Kommunikationsleitungen entsteht ein globales Wahrnehmungsnetz, das Wissenschaft, Wirtschaft und Sicherheitspolitik gleichermaßen betrifft. Der Beitrag beschreibt die physikalischen Grundlagen, die internationale Forschung seit 2016 und die militärischen Anwendungen, in denen zivile Glasfasernetze zu Elementen strategischer Aufklärung werden.

I. Ausgangslage: Seismische Blindzonen unter dem Meer

Die terrestrische Seismologie verfügt heute über eine dichte Messinfrastruktur. Millionen von Sensoren registrieren selbst geringe Erschütterungen an Land. Unter Wasser hingegen ist die Abdeckung lückenhaft. Unterseekabel müssen nicht nur gegen Druck, Korrosion und Strömung geschützt, sondern auch regelmäßig gewartet werden. Ein permanentes Netzwerk konventioneller Seismometer am Meeresboden ist wirtschaftlich kaum realisierbar. Erdbeben unterhalb der Magnitude 4 bleiben in weiten Teilen der Ozeane unentdeckt. Diese Lücken erschweren die Modellierung tektonischer Prozesse, die Frühwarnung vor Tsunamis und die präzise Lokalisierung von Bruchzonen entlang der mittelozeanischen Rücken.

II. Der Zufallsfund von 2016: Marra und die Entdeckung der seismischen Signatur

Ein Forscherteam unter Leitung von Giuseppe Marra am National Physical Laboratory (Großbritannien)

entdeckte 2016 zufällig, dass Glasfaserleitungen auf seismische Wellen reagieren. Während eines Experiments zur Stabilisierung von Laserfrequenzen auf einer britischen Teststrecke trat plötzlich

ein Störsignal auf. Die Ursache erwies sich als ein Erdbeben der Magnitude 6,0 in Italien.

Die Erklärung ist physikalisch einfach: Seismische Wellen dehnen und stauchen die Faser minimal. Diese Mikrodeformation verändert den Phasenverlauf des Lichtes im Kabel. Der Effekt ist messbar,

wenn die Lichtquelle extrem frequenzstabil arbeitet. Der Unterschied zwischen Primär- und Sekundärwelle lässt sich im Signalverlauf erkennen. Der Zeitabstand zwischen beiden bestimmt die

Entfernung zum Bebenherd.

Da Signale in zwei gegenläufigen Fasern verlaufen, kann der Punkt des ersten Kontakts berechnet werden. Für eine Epizentrierung genügen somit zwei Kabelstrecken anstelle von drei separaten

Seismometern. Diese Erkenntnis legte den Grundstein für ein neues Messprinzip. (Marra et al., Science 2018)

III. Weiterentwicklung: Von der Einzelstrecke zum globalen Sensornetz

Nach der Erstveröffentlichung 2018 wurden mehrere Forschungsvorhaben gestartet, um das Konzept zu prüfen und zu erweitern. In Europa und Nordamerika entwickelten Arbeitsgruppen Methoden, um lange

Glasfaser-Unterseekabel segmentweise auszuwerten.

Im Jahr 2022 gelang es, auf einem 5.860 km langen Transatlantikkabel zwischen Großbritannien und Kanada seismische Wellen, Mikroseismik und

Strömungsrauschen zu registrieren (Marra et al., 2022).

Parallel dazu nutzte ein Team um Zhongwen Zhan am California Institute of Technology 100 km

terrestrische Glasfaser, um ein Erdbeben der Magnitude 6 detailliert zu rekonstruieren. Die Methode zeigte sogar mehrphasige Brüche im Verlauf des Bebens, die in klassischen Seismogrammen

verborgen bleiben (Zhan et al., 2021).

Neben der interferometrischen Analyse werden zunehmend zwei Verfahren erprobt:

-

Distributed Acoustic Sensing (DAS): Laserimpulse werden in die Faser eingespeist, und aus der Rayleigh-Streuung entlang der Leitung werden lokale Deformationen abgeleitet. So entstehen zehntausende virtuelle Sensorpunkte.

-

Polarimetrische Messung: Veränderungen des Polarisationszustands des Lichtes dienen als Indikator für mechanische Belastungen, auch über transozeanische Strecken hinweg.

Beide Verfahren ermöglichen eine bislang unerreichte räumliche Auflösung seismischer Ereignisse unter Wasser.

IV. Anwendungen und strategische Bedeutung

Der Nutzen einer geophysikalischen Nutzung von Unterseekabeln liegt auf mehreren Ebenen:

-

Erdbebenüberwachung: Die globale Telekommunikationsinfrastruktur umfasst über 1,4 Millionen km Unterseekabel. Ein Bruchteil dieser Netze könnte ausreichen, um fast alle Ozeangebiete seismisch zu erfassen.

-

Tsunami-Frühwarnung: Frühzeitige Detektion untermeerischer Beben verbessert die Reaktionszeit bei Gefährdung von Küstenzonen.

-

Ozeanographische Forschung: Neben seismischen Signalen lassen sich auch Strömungen, Temperaturschwankungen und akustische Störungen erfassen.

-

Ökonomische Effizienz: Der Ausbau konventioneller Tiefseemessstationen kostet ein Vielfaches. Die Nutzung vorhandener Kabel reduziert Kosten und logistischen Aufwand erheblich.

-

Sicherheitsrelevante Nutzung: In militärischen oder zivilen Schutzsystemen könnten Unterseekabel eine zusätzliche Lagequelle für maritime Frühwarnsysteme bilden.

US-amerikanische und europäische Marinen entwickeln inzwischen weiterführende Anwendungen. Mit der Distributed-Acoustic-Sensing-Technologie werden Unterseekabel zu passiven Sonar-Arrays, die Unterwasserbewegungen erfassen, klassifizieren und über große Entfernungen verfolgen können. Rund 750.000 Meilen dieser Infrastruktur bilden so ein verdecktes System maritimer Aufklärung. Diese Integration ziviler Netze in militärische Sensorik verschiebt die Grenzen zwischen Kommunikationsnetz und sicherheitspolitischem Instrument.

Die Pilotmessungen im Mittelmeerraum, im Pazifik und im Nordatlantik zeigen, dass das Grundprinzip physikalisch belastbar ist. Im Jahr 2025 berichteten das britische National Physical Laboratory und das neuseeländische Metrologie-Labor über erfolgreiche seismische Messungen auf einem pazifischen Tiefseekabel – erstmals in einem hochaktiven Erdbebengebiet (Phys.org, 2025).

V. Technische und institutionelle Herausforderungen

Trotz der Erfolge bleibt die Umsetzung komplex. Die größten Herausforderungen liegen in fünf Bereichen:

-

Signalqualität: Dämpfung über mehrere tausend Kilometer begrenzt die Empfindlichkeit für kleine Magnituden.

-

Rauschunterdrückung: Wellengang, Schiffsverkehr und thermische Schwankungen erzeugen Hintergrundsignale, die seismische Ereignisse überlagern können.

-

Datenanalyse: Die kontinuierliche Auswertung petabytegroßer Signalströme erfordert KI-gestützte Klassifikationssysteme.

-

Rechtliche Zuständigkeit: Unterseekabel liegen meist in internationalen Gewässern. Eigentums-, Haftungs- und Datenschutzfragen sind ungeklärt.

-

Kooperationsstruktur: Eine Integration in das globale Telekommunikationsnetz setzt Abkommen zwischen Staaten, Betreibern und wissenschaftlichen Institutionen voraus.

In Europa wird dieses Konzept unter dem Begriff „SMART Cables“ (Science Monitoring and Reliable Telecommunications) vorangetrieben – eine Symbiose aus Kommunikations- und Sensorinfrastruktur mit standardisierten Schnittstellen zwischen Netzbetreibern, Forschungseinrichtungen und Behörden.

Hinzu treten sicherheitspolitische Risiken. Die wachsende Sensorkapazität macht Unterseekabel zu strategischen Objekten. Manipulationen, Kartierungen oder Sabotageakte sind möglich. Diese neue Dualität aus ziviler und militärischer Funktion verlangt Schutzkonzepte, die technische, rechtliche und operative Aspekte verbinden.

Fazit

Die seismische Nutzbarkeit von Glasfaser-Unterseekabeln markiert einen strategischen Fortschritt in der Beobachtung des Planeten. Zum ersten Mal seit Beginn der Seismologie entsteht ein globales Sensornetz, das ohne neue Hardware auskommt und allein auf der intelligenten Nutzung bestehender Telekommunikationssysteme beruht. Aus passiver Infrastruktur wird aktive Sensorik. Die Verbindung von Optik, Datenübertragung und Geophysik schafft eine neue Disziplin, die sich als Telekommunikations-Seismologie bezeichnen lässt.

Ihr Potential reicht weit über die Forschung hinaus. Mit der Distributed-Acoustic-Sensing-Technologie werden Unterseekabel zu seismischen und akustischen Wahrnehmungssystemen. US-amerikanische und europäische Marinen erproben deren Einsatz als passive Sonar-Arrays, die Bewegungen von U-Booten und Schiffen über große Distanzen erfassen können. Dadurch entsteht ein verdecktes Netz globaler Aufklärung, das Wissenschaft, Wirtschaft und Sicherheitspolitik gleichermaßen betrifft.

Diese Entwicklung verändert das Verhältnis von Datenraum und Seeraum grundlegend. Unterseekabel werden zu Linien strategischer Wahrnehmung und zu einer Infrastruktur, in der Kommunikation, Aufklärung und Schutz miteinander verbunden sind.

Wer diese Systeme beherrscht, sichert nicht nur die Kommunikationswege, sondern auch die Lageüberlegenheit im Ozean des 21. Jahrhunderts.

Quellenverzeichnis

- AGU Journals (2024): Noise sources and limitations in long-distance DAS measurements. In: Journal of Geophysical Research, Vol. 129, American Geophysical Union, Washington D.C.

- Caltech (2022): Using submarine cables to detect and characterize earthquakes. California Institute of Technology, Pasadena.

- European Commission (2024): SMART Cables – Integrating Science Monitoring with Telecommunication Infrastructure. Generaldirektion Forschung und Innovation, Brüssel.

- European SMART Cables Initiative (2024): Science Monitoring and Reliable Telecommunications: Concept Paper. Brüssel.

- Marra, G. et al. (2018): Ultrastable laser interferometry for earthquake detection using submarine fiber links. In: Science, Vol. 361, Issue 6401, American Association for the Advancement of Science, Washington D.C.

- Marra, G. et al. (2022): Transatlantic distributed acoustic sensing for ocean-bottom seismology. University of Edinburgh Research Portal.

- NATO Science & Technology Organization (2025): Seabed Infrastructure and Hybrid Sensor Networks in Maritime Surveillance. Brüssel.

- Nature Communications (2023): Global monitoring of submarine seismicity using polarization techniques. Vol. 14, DOI 10.1038/s44172-023-00138-4.

- Phys.org (2025): Earthquakes detected in the Pacific Ocean using ultra-stable submarine cables. 3. März 2025.

- Seismological Society of America (2023): Testing submarine fiber-optic cables for earthquake early warning. SSA Bulletin, Washington D.C.

- U.S. Office of Naval Research (2025): Distributed Acoustic Sensing for Maritime Domain Awareness. Washington D.C.

- Zhan, Z. et al. (2021): Optical fiber seismology: Detecting earthquakes with telecommunication infrastructure. Caltech Seismological Laboratory, Pasadena.