Der KI-Generationeneffekt

Verdrängung der Einsteiger, stärkung der Etablierten

Einleitung

Eine aktuelle Untersuchung des Stanford Digital Economy Lab belegt erstmals mit umfassenden Beschäftigungsdaten, dass der Einsatz generativer KI die Arbeitsmarktchancen junger Arbeitnehmer deutlich verschlechtert. Die Studie von Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar und Ruyu Chen basiert auf anonymisierten Lohn- und Beschäftigungsdaten des US-Dienstleisters ADP. Damit wird nicht länger über hypothetische Effekte spekuliert, sondern eine empirische Grundlage geschaffen, die das Ausmaß der Verschiebungen sichtbar macht.

Zentrale Befunde

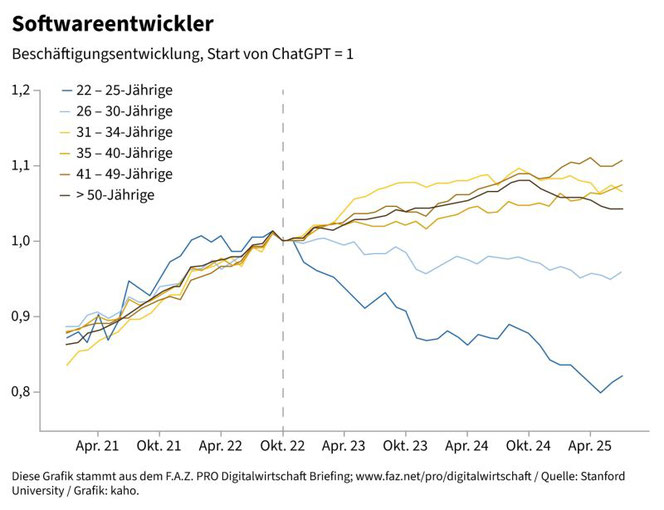

Die Studie zeigt, dass viele Einstiegspositionen in KI-exponierten Berufen seit der breiten Einführung generativer Sprachmodelle Ende 2022 deutlich erodiert sind. Besonders betroffen sind 22- bis 25-Jährige: Ihre Beschäftigung ging im Durchschnitt um rund 13 %, bei jungen Softwareentwicklern sogar um bis zu 20 % zurück. Ältere Arbeitnehmer in denselben Tätigkeitsfeldern waren von diesem Rückgang nicht betroffen. Ihre Beschäftigung blieb stabil oder stieg leicht an.

Die Grafik macht den Generationeneffekt besonders deutlich. Während die Beschäftigung älterer Entwicklergruppen (35–40 Jahre, 41–49 Jahre und über 50 Jahre) stabil blieb oder sogar leicht zunahm, verzeichnete die jüngste Kohorte einen massiven Einbruch. Bei den 22- bis 25-Jährigen sank die Beschäftigung seit Ende 2022 um fast 20 %. Auch die Gruppe der 26- bis 30-Jährigen verlor spürbar an Boden, während mittlere Alterskohorten (31–34 Jahre) stagnieren.

Damit zeigt sich ein klarer Generationeneffekt: Jene Gruppe, die auf Routineaufgaben angewiesen ist, um Berufserfahrung aufzubauen, verliert als Erste ihre Position.

Ursachenanalyse

Die Autoren unterscheiden zwei Formen des KI-Einsatzes: Automatisierung und Ergänzung. Dort, wo Systeme einfache Codesequenzen erzeugen, Standardtexte verfassen oder Routineanfragen beantworten, übernimmt die Technik unmittelbar Tätigkeiten, die bisher klassischen Einstiegspositionen vorbehalten waren. In diesen Bereichen bricht die Beschäftigung junger Arbeitnehmer ein.

In anderen Feldern, in denen KI eher unterstützend wirkt, zeigt sich ein anderes Bild. Beispiele sind Diagnostikunterstützung, Validierung von Daten oder Überwachung automatisierter Entscheidungen. Hier entstehen neue Aufgaben, die den Menschen weiterhin unentbehrlich machen. Die Grenze verläuft also nicht entlang ganzer Berufe, sondern entlang der Art, wie Tätigkeiten strukturiert sind.

Die Robustheit der Ergebnisse ist bemerkenswert. Die Ergebnisse bleiben auch dann bestehen, wenn konjunkturelle Einflüsse oder branchenspezifische Faktoren herausgerechnet werden. Der Beschäftigungsrückgang zeigt sich damit unabhängig von äußeren Schocks und ist strukturell bedingt.

Auswirkungen auf Löhne und Karrierewege

Auffällig ist, dass sich diese Entwicklung nicht in sinkenden Löhnen niederschlägt. Die Vergütungen bleiben weitgehend stabil. Der Effekt manifestiert sich vielmehr in einem Rückgang der Neueinstellungen. Unternehmen zahlen unverändert, besetzen aber weniger Einstiegsstellen.

Das stellt die klassische „Karriereleiter“ infrage. Wo der Eintritt über einfache Aufgaben blockiert ist, fehlt die Grundlage, um Wissen durch Erfahrung zu vertiefen. Das Risiko besteht darin, dass nicht nur individuelle Laufbahnen erschwert werden, sondern auch die langfristige Qualifikation von Fachkräften leidet.

Konsequenzen für Ausbildung und Arbeitsteilung

Aus diesen Befunden folgt, dass Ausbildungssysteme und Unternehmen ihre Strukturen anpassen müssen. Lehrpläne, die auf reine Reproduktion und standardisiertes Wissen setzen, fördern genau jene Kompetenzen, in denen KI besonders stark ist. Notwendig sind dagegen Lernpfade, die frühzeitig Anwendung, Urteilskraft und Erfahrungswissen betonen.

Für Unternehmen bedeutet dies, Arbeit stärker in Teilaufgaben zu zerlegen und präzise zu entscheiden, welche Schritte von Maschinen übernommen werden und wo menschliche Verantwortung verankert bleibt. Daraus lassen sich neue Einstiegsrollen entwickeln, die auch ohne klassische Routinefelder Qualifizierung ermöglichen. Beispiele sind Daten-Onboarding, Dokumentation, Compliance-Prüfung, Human-in-the-Loop-Kontrolle oder der operative Betrieb von Modellen.

So kann ein Ausbildungskorridor entstehen, der trotz Automatisierung Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten offenhält.

Einordnung im größeren Kontext

Die Studie verdeutlicht einen grundlegenden Strukturbruch. Bisher galt, dass Berufseinsteiger mit wachsender Erfahrung aufsteigen, während Routinetätigkeiten als notwendige Durchgangsstufe dienten. Generative KI verschiebt dieses Muster: Die Durchgangsstufe fällt weg, bevor Alternativen etabliert sind.

Für die Gesellschaft ergibt sich daraus eine doppelte Herausforderung. Zum einen müssen Qualifikationswege neu gestaltet werden, um Anschlussfähigkeit zu sichern. Zum anderen darf der Effizienzgewinn durch KI nicht mit dem Verlust künftiger Fachkräfte erkauft werden.

Ausblick

Die Ergebnisse der Stanford-Studie zeigen mit Klarheit, dass sich die Diskussion um KI nicht länger auf abstrakte Szenarien beschränken darf. Der Wandel hat bereits konkrete Folgen für die jüngsten Arbeitnehmer. Wenn Ausbildung und Arbeitsorganisation nicht entsprechend angepasst werden, verfestigt sich eine Kluft: Ältere Arbeitnehmer profitieren von der Ergänzungsfunktion der Technik, während die Jüngeren den Einstieg verlieren.

Die Aufgabe liegt darin, diese Asymmetrie durch neue Rollen, Lernformate und klare Verantwortungsanker zu überwinden. Unternehmen, Hochschulen und Politik müssen jetzt Strukturen schaffen, die den Zugang zur Arbeitswelt auch unter den Bedingungen der KI offenhalten. Nur so lassen sich Effizienz und Qualifikation zugleich sichern.