Führung durch Bewährung

Der cursus honorum als universelles Reifemodell

I. Einleitung

Der cursus honorum war das klassische Modell römischer Aufstiegsethik. Er strukturierte den Weg öffentlicher Verantwortung durch eine festgelegte Abfolge von Ämtern und Bewährungsfeldern. Dabei stand nicht die Position im Vordergrund, sondern der Nachweis von Fähigkeit und Haltung im Dienst an der res publica.

Diese Logik verdient Beachtung über die Antike hinaus. Denn der Gedanke, dass Führung aus der Reibung mit der Wirklichkeit hervorgeht, ist kein exklusiv römisches Thema. Er findet sich in unterschiedlichen Epochen, unter wechselnden politischen Systemen und kulturellen Rahmenbedingungen. Was zählt, ist nicht die konkrete Form der Tätigkeit, sondern die innere Logik der Bewährung.

Ziel dieses Beitrags ist die Übertragung des römischen Modells auf ausgewählte historische Persönlichkeiten. Gefragt wird nicht nach genealogischer Legitimation oder charismatischer Wirkung, sondern nach nachweisbarer Reife durch Dienst, Verantwortung und Entscheidung unter Risiko.

Die leitende These lautet: Wer führen soll, muss dienen. Wer Verantwortung tragen will, muss sie zuvor unter Bedingungen realer Gefahr und wachsender Ordnungslast erprobt haben.

II. Strukturprinzip: Der cursus honorum als Reifemodell

Der cursus honorum entstand im römischen Staatsdienst als regulierte Abfolge öffentlicher Ämter. Er diente nicht bloß der Karriereplanung, sondern der gestuften Ausbildung von Verantwortungsträgern. Jede Stufe stellte neue Anforderungen an Urteilskraft, Belastbarkeit und Integrationsfähigkeit. Das System zwang zur Reifung im Dienst.

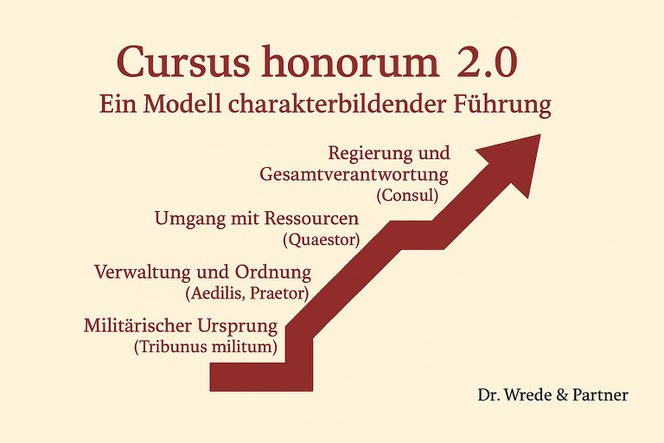

Vier Stufen prägten diesen Weg:

-

Militärischer Ursprung (Tribunus militum)

Früheste Station im Offiziersrang, meist im Alter zwischen 20 und 24 Jahren; Dauer: 1 Jahr -

Umgang mit Ressourcen (Quaestor)

Verantwortung für Finanzen, Steuern oder Kriegswirtschaft in Rom oder den Provinzen; Mindestalter: 30 Jahre; Dauer: 1 Jahr -

Verwaltung und Ordnung (Aedilis, Praetor)

Zuständigkeit für öffentliche Ordnung, Infrastruktur, Spiele (Aedilität) oder Rechtsprechung (Prätur); Mindestalter: 36 Jahre (Aedilis) bzw. 39 Jahre (Praetor); Dauer: jeweils 1 Jahr -

Regierung und Gesamtverantwortung (Consul)

Höchstes ziviles und militärisches Amt, gemeinschaftlich mit einem zweiten Konsul ausgeübt; Mindestalter: 42 Jahre; Amtszeit: 1 Jahr

Ziel: Charakterbildung durch schrittweise Bewährung des Einzelnen in wachsenden Verantwortungskreisen. Die Ämter funktionierten als Prüfstationen. Wer an der Spitze regieren sollte, musste zuvor in konkreter Verantwortung gedient haben – unter realem Risiko, unter öffentlicher Beobachtung und unter strukturellen Grenzen.

III. Übertragung des cursus honorum in erweiterte historische und politische Koordinaten

Der cursus honorum war nicht bloß eine Ämterlaufbahn der römischen Republik, sondern Ausdruck eines übergeordneten Prinzips: Führung erwächst aus Bewährung. Diese Idee ist nicht an eine bestimmte Verfassung gebunden, sondern anthropologisch fundiert und kulturübergreifend beobachtbar.

-

Die zentrale Annahme lautet:

Führung entsteht nicht durch Ernennung oder Herkunft, sondern durch den schrittweisen Umgang mit Gefahr, Verantwortung und Ordnung. -

Dieses Prinzip lässt sich auch jenseits Roms in anderen politischen Systemen und historischen Epochen nachweisen.

Es gilt unter monarchischen, republikanischen und autoritären Bedingungen gleichermaßen – dort, wo Führung unter realen Bedingungen erforderlich war. -

Entscheidend ist nicht die konkrete Form der Staatsverfassung, sondern die Abfolge wachsender Verantwortung in einem Umfeld mit realen Konsequenzen.

Wer in großen Zusammenhängen handeln soll, muss zuvor in überschaubaren Kontexten Verantwortung getragen haben.

Drei übertragbare Kriterien strukturieren die Auswahl:

-

Realer Dienst:

Eine biografische Phase, in der persönliche Entscheidungen unter Unsicherheit, Gefahr oder Verantwortungssog wirksam wurden – sei es im Krieg, in der Krise oder unter strukturellem Druck. -

Wachsender Verantwortungsgrad:

Ein sichtbarer Übergang von Teilverantwortung zur Gesamtverantwortung – etwa vom Truppenführer zum Armeekommandeur, vom Verwaltungsbeamten zum Staatslenker oder vom Unternehmer zum Regierungschef. -

Führung unter Risiko:

Die Bereitschaft, für Entscheidungen einzustehen, deren Folgen nicht kontrollierbar sind – unabhängig davon, ob es sich um militärische, politische oder wirtschaftliche Entscheidungen handelt.

Methodischer Zugang:

Die Analyse beruht auf dem Lebenslauf, der Funktionslogik der jeweiligen Rollen sowie dem historischen Wirkungskontext. Entscheidend ist nicht, welche Titel eine Person trug, sondern in welchem

Maße sie Führung unter realen Bedingungen ausgeübt hat.

Schlussgedanke:

Der cursus honorum ist kein statisches römisches Modell. Er ist ein Prüfmodus, der sich in unterschiedlichen historischen Konstellationen wiederfinden

lässt – als Ausdruck einer universellen Logik von Reifung, Verantwortung und Legitimation.

IV. Historische Persönlichkeiten im Vergleich

Die folgende Auswahl stellt Persönlichkeiten vor, deren Lebenslauf mit den Strukturprinzipien des cursus honorum vergleichbar ist. Entscheidend ist nicht die jeweilige Staatsform, sondern die faktische Abfolge wachsender Verantwortung, die Bewährung im Dienst und der Nachweis von Führung unter Risiko.

- Römische Republik und Principat:

- Sulla · Caesar · Agrippa

- Mittelalter und Renaissance:

- Friedrich II. (Hohenstaufen) · Cesare Borgia · Francesco della Rovere

- Absolutismus und Aufklärung:

- Maurice von Nassau · Peter der Große · Karl XII. · Friedrich II. (Preußen)

- Moderne:

- Napoleon Bonaparte · Simón Bolívar · Otto von Bismarck · Mustafa Kemal Atatürk · Charles de Gaulle · Dwight D. Eisenhower · David Ben Gurion · Helmut Schmidt · Franz Josef Strauß · Ludwig Erhard

- Gegenwart:

- Donald J. Trump · J D Vance · Wladimir Putin · Xi Jinping · Jitzchak Rabin · Ariel Scharon · Benjamin Netanjahu

V. Typologie charismatisch-geprüfter Führung

Führungspersönlichkeiten lassen sich – jenseits ideologischer oder institutioneller Differenz – nach strukturellen Reifungswegen typisieren. Die nachstehende Typologie unterscheidet acht

strukturell wiedererkennbare Führungsprofile, in denen sich Persönlichkeiten unter realer Verantwortung, konkreter Gefährdung und wachsender Ordnungslast in ihrer Führungsqualität bewährt haben.

Maßgeblich ist nicht der institutionelle Titel, sondern die tatsächlich ausgeübte Führungsfunktion unter den Bedingungen ihrer Zeit.

| Typus | Kernmerkmal | Beispiele |

|---|---|---|

| Der Feldherr | Führungskraft, die aus dem Krieg hervorgeht und militärische Entscheidungshoheit unter realer Gefahr ausgeübt hat | Sulla · Caesar · Karl XII. · Napoleon · Eisenhower · Rabin · Scharon |

| Der Technokrat | Strategisch denkender Organisator mit dominanter Erfahrung in Verwaltung, Bürokratie oder Wirtschaftslenkung | Maurice von Nassau · Friedrich II. (Preußen) · Xi Jinping · Helmut Schmidt · Ludwig Erhard |

| Der Reformer | Institutionell gestaltende Führungspersönlichkeit mit systemverändernder Wirkung | Peter der Große · Atatürk · Friedrich II. (HRR) · David Ben-Gurion · Benjamin Netanjahu |

| Der Disruptive Reformer | Bricht bestehende Ordnungen auf, handelt gegen etablierte Strukturen und wirkt revolutionär oder systemwidrig | Donald J. Trump · Simón Bolívar · Cesare Borgia |

| Der Ermöglicher | Zweiter Mann mit erheblichem faktischem Einfluss, oft ohne formale Spitzenfunktion | Marcus Agrippa · JD Vance · Franz Josef Strauß |

| Der Integrator | Stabilisiert politische Systeme durch Ausgleich, Einbindung und langfristige Führungsstrategien | Otto von Bismarck · Charles de Gaulle · Dwight D. Eisenhower |

| Der Aufsteiger-Priester | Bezieht Führungskraft aus religiöser oder spiritueller Ordnung, legitimiert sich über Transzendenz und Ritualmacht | Francesco della Rovere |

| Der Hybride | Vereint mindestens zwei dominante Führungsmodi, etwa militärische Stärke und strategische Integration | Wladimir Putin · Simón Bolívar |

VI. Vergleichende Analyse: Vier Stufen im Lebenslauf

Alle untersuchten Persönlichkeiten durchliefen – in je eigener Ausprägung – die vier klassischen Stufen des cursus honorum, übertragen auf ihre historische Wirklichkeit. Die Reihenfolge variierte, doch das Strukturprinzip blieb erkennbar: Führung reift durch gestufte Verantwortung.

Moderne Entsprechungen:

-

Militärischer Ursprung

Kadettenschule · Fronteinsatz · Nachrichtendienst · Kommandodienst

→ Beispielhaft bei Caesar (Legionen), Eisenhower (Oberbefehl D-Day), Rabin (Palmach), Putin (KGB-Ausbildung, FSB-Leitung), Trump (Militärakademie). -

Umgang mit Ressourcen

Kriegswirtschaft · Besteuerung · Finanzverantwortung · Unternehmertum

→ Nachweisbar bei Bismarck, Ludwig Erhard, Helmut Schmidt, Trump (Kapitalverwaltung, Kampagnenfinanzierung), Netanjahu (Finanzministerium) -

Verwaltung und Ordnung

Armeeaufbau · Staatslenkung · Ministerien · Parteiapparat

→ Geprägt bei Xi (Provinzverwaltung, Parteikaderführung), Friedrich II. (Rechtsreformen, Behördengliederung), Rabin (Generalstab), Vance (Senatsausschüsse), Strauß (Ministerien) -

Regierung und Gesamtverantwortung

Präsident · Kanzler · Premierminister · Kaiser · faktischer Machthaber -

→ Vollzogen bei Napoleon, Schmidt, Putin, Trump, Xi, Atatürk, Netanjahu

VII. Schlussfolgerungen:

Der cursus honorum als Prüfmaßstab für Führung

1. Ordnung durch Stufenfolge

Der cursus honorum diente im republikanischen Rom nicht allein der Vergabe öffentlicher Ämter, sondern der gezielten Formung von Führungspersönlichkeit.

In einer festgelegten Stufenfolge wurden Verantwortung, Risiko und Ordnungslast bewusst gesteigert, um jene innere Festigkeit herauszubilden, auf der tragfähige Herrschaft beruhen konnte.

2. Überzeitliche Gültigkeit

Diese Struktur findet sich auch in anderen politischen Systemen, historischen Epochen und kulturellen Kontexten. Sie tritt dort hervor, wo Führung nicht verliehen, sondern unter realen

Bedingungen erworben wird. Dauerhafte Autorität gründet nicht auf Herkunft oder Titel, sondern auf bewiesener Belastbarkeit im Dienst.

3. Bewährung unter Risiko

Führung entfaltet sich dort, wo Macht nicht nur durchgesetzt, sondern organisiert wird. Sie bewährt sich, wo Ordnung nicht bloß behauptet, sondern unter Druck erhalten bleibt. Reife lässt sich

nicht im Rückblick annehmen, sondern entsteht im wiederholten Vollzug konkreter Entscheidung unter Risiko.

4. Charakterbildung durch Verantwortung

Charakter entsteht nicht durch Darstellung, sondern durch getragene Verantwortung in tatsächlicher Lage. Er bildet sich dort, wo Entscheidung nicht simuliert, sondern verantwortet wird. Wer

Führung übernimmt, ohne zuvor eine geordnete Stufenfolge von Dienst, Gefahr und Last durchlaufen zu haben, gefährdet nicht nur seine eigene Legitimität, sondern auch die Ordnung, der er dienen

soll.

5. Strategische Relevanz

Der cursus honorum erweist sich unter dieser Perspektive nicht als historisches Relikt, sondern als gültiges Modell zur Prüfung von Führung. Seine

innere Logik bleibt tragfähig, unabhängig von Zeit, Verfassung oder kulturellem Umfeld.