¡Viva la libertad, carajo!

Argentiniens radikaler Neuanfang unter Javier Milei

Inflation halbiert, Defizit beseitigt, der Staat zurückgestutzt: Wie ein radikal-libertärer Ökonom die Grundfesten des peronistischen Modells demontiert und sich dabei auf von Hayek, Eucken und von Mises beruft.

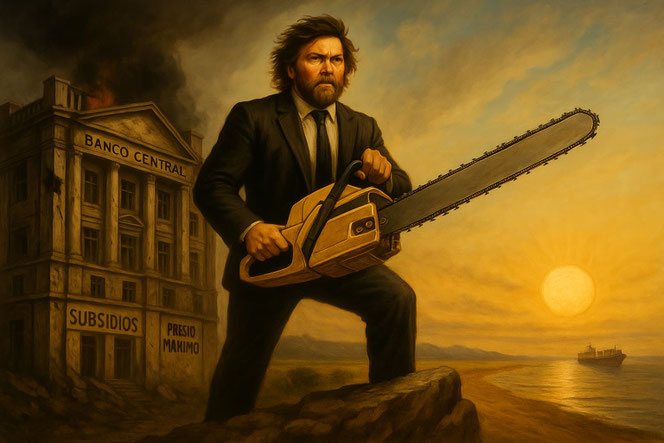

Der Präsident mit der Kettensäge

Das Bild der Disruption

Javier Milei steht fest, den Blick nach vorn gerichtet, die Kettensäge in den Händen – kein Mann der Kompromisse, er sucht die Entscheidung.

Zu seiner Linken: die Ruine der Banco Central, ein Monument der monetären Verwahrlosung. Ihre Wände schwarz vom Ruß der Inflation, ihre Parolen – „Subsidios“, „Precio máximo“ – verwittern, als hätten selbst sie das Vertrauen in sich verloren.

Zur Rechten: ein anderes Argentinien. Kein Windrad in Sicht, sondern Felder, Frachtschiffe, Exporthäfen. Am Horizont kein Tanzen über den Abgrund mehr, kein „Tanguismo“, sondern Rohstoffe: Soja, Lithium und Erwartung. Der Boden verspricht keinen „Dolor nacional“, sondern Erträge. Die Sonne steigt über einem Land auf, das nicht mehr träumt, sondern rechnet.

Vom Kettensägenpopulisten zum ordnungspolitischen Systemerneuerer?

Javier Milei regiert Argentinien seit Dezember 2023. Was als exzentrische Wahlkampfgeste begann, der Ökonom mit der Kettensäge, wurde binnen weniger Monate zur ökonomischen Generalabrechnung mit siebzig Jahren peronistischer Wohlfahrtsökonomie. Die Idee: nicht langsam umstrukturieren, sondern aufräumen wie eine schwäbische Hausfrau bei der Kehrwoche – nur dass diese hier Ökonomie unterrichtet und ein ganzes Land fegen lässt. Binnen eines Jahres:

- Haushalt überschüssig, erstmals seit 2009

-

Inflation: von 211 % auf unter 40 % gedrückt

-

Armutsquote: von über 50 % auf unter 32 %

-

40.000 Staatsstellen gestrichen, staatliche Subventionen um ein Drittel reduziert

Öffentliche Bauprojekte? Eingefroren. Ministerien? Halbiert. Subventionen für Strom, Gas und Transport? Gestrichen. Sozialprogramme? Gestrafft, nicht erweitert. Beamtengehälter? Nominal eingefroren, real geschrumpft. Das alles, während der Peso sich stabilisiert und der Internationale Währungsfonds vorsichtig Beifall klatscht.

Die Theorie dahinter: Hayek, Mises, Eucken, McKinnon und ein Schuss Rothbard

Mileis Reformen sind nicht bloß Ausdruck libertärer Intuition. Sie folgen einem klassischen Dreiklang:

-

Österreichische Schule (Mises, Hayek): Der Staat soll schweigen, der Markt sprechen. Hayeks „Wettbewerb als Entdeckungsverfahren“ wird zum Regierungsprogramm.

-

Ordoliberalismus (Eucken): Stabile Währung, offene Märkte, Eigentum, Haftung, Vertragsfreiheit, Preisbildung, Konstanz der Politik. Wer das für trocken hält, hat Eucken nie in Buenos Aires gelesen.

-

McKinnon-Sequenz: Sie gibt den Takt vor: Erst Haushaltsanieren, dann Geld stabilisieren, dann Markt öffnen, zuletzt Kapital freigeben. Milei folgt diesem Ablauf. Doch wo andere mit der Astschere auslichten, greift er zur Kettensäge. Ihm geht es nicht um behutsame Pflege, sondern um einen tiefgreifenden Verjüngungsschnitt.

Die Ley Bases, verabschiedet im Juli 2024, gibt dem eigens geschaffenen Ministerium für Deregulierung den Generalschlüssel zur Staatsentrümpelung. Pro Tag: 3,5 Vorschriften gestrichen. Es ist das Gegenteil der deutschen Regelungsdichte: Staatsverkleinerung als Staatsziel.

Fiskalpolitik: Sparen, nicht besteuern

Statt die Steuerlast zu erhöhen, hat Milei die Ausgaben gekappt. Die Transfers an die Provinzen, die öffentlichen Bauvorhaben, die Zuschüsse für staatliche Unternehmen, alles wurde auf null oder nahe null gesetzt. Beamtenstellen wurden gestrichen, nicht sozialverträglich umgewandelt. Selbst Rentenzahlungen und Sozialhilfen wurden real nicht vollständig an die Inflation angepasst, ein Tabubruch in einem Land, dessen Politik jahrzehntelang um das Umverteilungsversprechen kreiste.

Das Resultat: Zum ersten Mal seit 15 Jahren schreibt der Staatshaushalt schwarze Zahlen. Ein Wunder? Nein, nur eine Regierung, die es ernst meint mit den Zahlen.

Monetäre Stabilisierung: Die Zentralbank an die Leine

Argentiniens Zentralbank war jahrzehntelang die Gelddruckerei der Politik. Unter Milei ist sie auf Diät gesetzt worden. Die Zentralbank kaufte keine neuen Staatsanleihen mehr. Die hochverzinsten LELIQ-Papiere, eine Art Zinsexzess auf Kreditbasis, wurden abgebaut. Der Peso wurde offiziell abgewertet, der Parallelkurs eingedämmt. Kapitalverkehrskontrollen wurden fast vollständig aufgehoben.

Die Inflation fiel. Im April 2024 noch bei 290 %, lag sie im Mai 2025 bei 43,5 %. Ein Rückgang um 85 % binnen eines Jahres. Man kann das einen Erfolg nennen oder, mit Hayek gesprochen, eine Rückkehr zur Verantwortlichkeit des Geldes.

Deregulierung: Mehr Markt, weniger Moral

Über 350 Gesetze wurden gestrichen oder geändert. Preis- und Mietkontrollen abgeschafft. Der Wohnungsmarkt explodierte kurzfristig, dann normalisierte sich das Angebot. Über 200.000 Wohnungen wurden wieder vermietet, ein Ergebnis, das in Berlin als rechtswidrig gelten würde.

Staatliche Unternehmen wie Aerolíneas Argentinas und das Energieunternehmen ENARSA wurden auf Privatisierungskurs gebracht. Der Arbeitsmarkt wurde flexibilisiert. Gewerkschaften verloren Privilegien, Proteste wurden rechtlich eingehegt. Und selbst die Banco Nación, bisher ein Bollwerk staatlicher Kreditvergabe, wurde in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.

Handelspolitik: Export statt Ersatzreligion

Die Importsubstitution à la Perón wurde beerdigt. Zölle wurden gesenkt, Exportsteuern gelockert und Genehmigungen abgeschafft. Die Ausfuhr von Rindfleisch wurde liberalisiert, der Import von Stahl entbürokratisiert. Der Schwarzmarkt für Devisen – jahrzehntelang ein fester Bestandteil argentinischer Finanzpraxis – wurde durch realistische Wechselkurse überflüssig gemacht.

Argentinien wird nicht zur High-Tech-Power. Aber es könnte zur Rohstoff-Schweiz des globalen Südens werden, vorausgesetzt, der „Voluntario general“ hält durch.

Risiken und offene Fronten

Natürlich: Das Projekt ist nicht risikofrei. Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Die sozialen Spannungen sind real. Die Gewerkschaften schlafen nicht. Und die große Wette, ob Argentinien je wieder Zugang zu privaten Kapitalmärkten bekommt, ist noch offen.

Doch das Land ist auf einem Kurs, den es seit Jahrzehnten nicht kannte. Haushaltsdisziplin, monetäre Nüchternheit und realwirtschaftliche Orientierung. Ob daraus eine neue Normalität entsteht, entscheidet nicht die Theorie, sondern der Mut zur Konstanz.