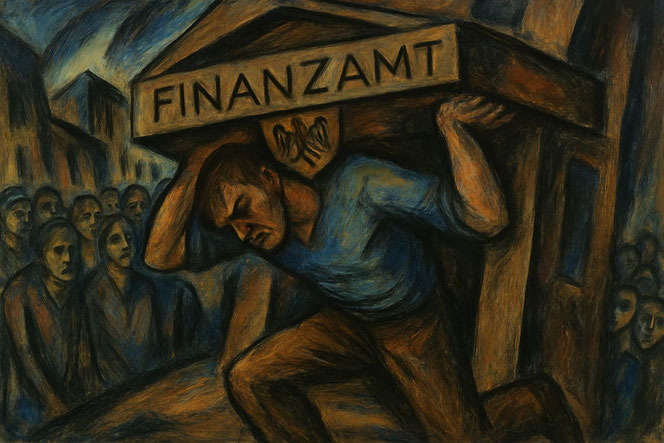

Der Steuerzahlergedenktag

Fünfzehn Millionen. Nettozahler tragen Staat und Sozialstaat

Das schrumpfende Rückgrat der Republik

Am Tag des Sturms auf die Bastille, dem 14. Juli 2025, sei in Erinnerung gerufen, dass heute nicht mehr Jakobiner über das Schicksal des Dritten Standes wachen, sondern Finanzbeamte darüber entscheiden, ab wann dieser beginnt, für sich selbst zu arbeiten.

Der Steuerzahlergedenktag fiel in diesem Jahr auf den gestrigen 13. Juli. Erst seit heute verdient der durchschnittliche Arbeitnehmer für das eigene Konto. Zuvor gingen rechnerisch 52,9 Prozent seines Einkommens an Steuern und Sozialabgaben, sodass ihm von jedem Euro lediglich 47,1 Cent verbleiben.

Im vergangenen Jahr war es noch der 11. Juli, an dem diese symbolische Schwelle überschritten wurde. Damals lag die Abgabenquote bei 52,6 Prozent. Inzwischen beansprucht der Staat zwei zusätzliche Tage, ohne dass dies große Aufmerksamkeit fände, denn der Zugriff erfolgt zügig, lautlos und mit einer Selbstverständlichkeit, die beunruhigen sollte.

Doch wer trägt diese wachsende Last? Eine häufig zitierte Berechnung des Manager Magazins spricht von 27 Millionen Nettosteuerzahlern, zieht davon jedoch rund zwölf Millionen öffentlich Bedienstete ab, deren Einkommen vollständig aus Steuermitteln stammt. Übrig bleiben etwa 15 Millionen Erwerbstätige in der Privatwirtschaft, die per Saldo mehr an den Staat abführen, als sie von ihm zurückerhalten. Von diesen wiederum sind nur acht Millionen jünger als 44 Jahre. Es handelt sich also um jene Generation, die nicht nur produktiv, sondern auch international mobil ist und sich im Zweifel für ein milderes Steuersystem entscheiden könnte.

Das Institut der deutschen Wirtschaft greift in seiner Analyse weiter aus. Es zählt rund 44 Millionen Personen zu den Nettosteuerzahlern, da es Beamtengehälter als Gegenleistung für Arbeit anerkennt und Sozialtransfers anders bilanziert. Doch selbst diese großzügigere Sichtweise ändert nichts am grundlegenden Befund, dass die Zahl derjenigen, die empfangen, schneller wächst als die Zahl derjenigen, die geben.

Dies liegt nicht allein an der demografischen Alterung der Gesellschaft. Auch der Sozialstaat selbst hat sich ausgeweitet und reicht inzwischen bis in jene Schichten, die früher als stabilisierende Mitte galten. Programme wie das Bürgergeld erreichen inzwischen auch Bevölkerungsgruppen, die über Jahrzehnte keine staatlichen Leistungen bezogen haben. Gleichzeitig wirkt sich eine Migration aus, die in vielen Fällen nicht durch Fachkräfte geprägt ist, sondern durch Personen, die dauerhaft oder über längere Zeiträume auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. In der Folge verschiebt sich das Verhältnis zwischen individueller Beitragsleistung und kollektivem Anspruch, was die Tragfähigkeit des Gesamtsystems in infrage stellt.

Aus der Entwicklung ist längst eine strukturelle Schieflage erwachsen. Sie ist sichtbar, sie wird statistisch dokumentiert und in politischen Debatten benannt. Konkrete Konsequenzen bleiben jedoch aus, weil das Problem inzwischen Teil des institutionellen Selbstverständnisses geworden ist.

Dabei wäre eine Trendwende möglich, sofern der politische Wille mit strukturellem Reformmut einherginge. Die Steuer- und Abgabenlast auf mittlere Einkommen müsste begrenzt, die sozialen Leistungen wieder stärker an Erwerbsbereitschaft gekoppelt und die Zuwanderung gezielt auf Qualifikation und Arbeitsmarktintegration ausgerichtet werden. Der Sozialstaat wäre auf seinen Kernauftrag zurückzuführen, nämlich auf die Absicherung bei Not, Krankheit und Alter. Zudem müsste das Rentensystem schrittweise um kapitalgedeckte Elemente ergänzt werden, da das Umlageverfahren unter dem Druck des demografischen Wandels erkennbar an seine Grenze stößt.

Politik und Gesellschaft stehen damit vor einer Entscheidung, die sich nicht länger vertagen lässt. Entweder gelingt es, die Ordnung rechtzeitig zu reformieren, indem man die Strukturen entschlackt und die Umverteilung wieder auf ihre ursprüngliche Funktion konzentriert, oder der Staat steuert sehenden Auges in eine fiskalische Sackgasse. Ein Gemeinwesen, das seine tragenden Schultern überlastet und dabei die Anreize zerstört, auf denen seine wirtschaftliche Stärke beruht, verliert auf Dauer nicht nur seine finanzielle Substanz, sondern auch seine gesellschaftliche Legitimität.

Solange diese Fragen unbeantwortet bleiben, rückt der Steuerzahlergedenktag Jahr für Jahr tiefer in den Sommer, so sicher wie die Sonne ihren Zenit überschreitet.

Doch kein Gemeinwesen bleibt auf Dauer stabil, wenn die finanzielle Last auf den Schultern einer immer kleiner werdenden Zahl von Erwerbstätigen ruht. Wer heute noch zahlt, könnte morgen gehen. Und wer bleibt, wird irgendwann fragen, wofür.

« Qu’est-ce que le Tiers-État? - Was ist der Dritte Stand? Alles. - Was ist er heute in der politischen Ordnung? Nichts. - Was verlangt er? Etwas zu sein. »

Manche Gedanken altern nicht. Sie warten.