Be Thankful I Don’t Take It All

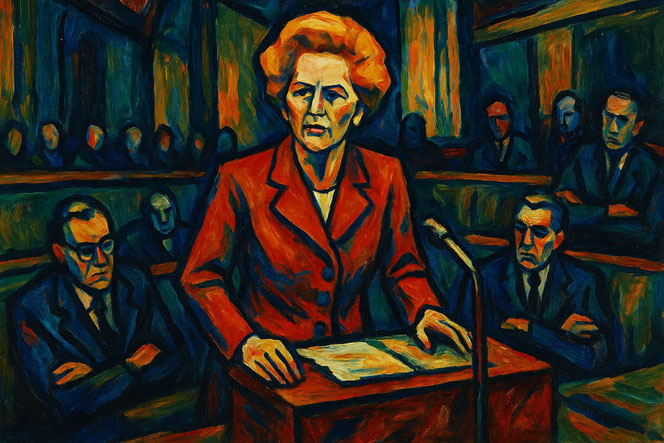

Wie Margaret Thatcher den Leviathan zähmte

© VON GASTAUTOR

Weniger Staat, mehr Bürger

Als die Beatles im Jahr 1966 ihren Song Taxman veröffentlichten, begann er mit lakonischen Versen, die in ihrer Kürze den Nerv eines ganzen Landes trafen:

Let me tell you how it will be. That’s one for you, 19 for me… Should five percent appear too small, be thankful I don’t take it all.

Diese Zeilen sind mehr als ein ironischer Kommentar zum Steuerrecht. Sie artikulieren jenen bürgerlichen Instinkt, der erwacht, sobald der Staat seine Rolle als Hüter der Ordnung aufgibt und sich als unternehmerischer Staat geriert.

In Großbritannien jener Jahre wurden Spitzenverdienste mit bis zu 83 Prozent besteuert, Kapitalerträge sogar mit der absurden Marke von 98 Prozent. Das war keine fiskalische Steuerung mehr, sondern der Übergang zur systematischen Enteignung durch Gesetz.

Die Wurzeln dieser Entwicklung liegen im politischen Umbruch nach dem Zweiten Weltkrieg.

Der Wahlsieg der Labour Party unter Clement Attlee im Jahr 1945 war mehr als ein Regierungswechsel. Er leitete einen tiefgreifenden Wandel der Wirtschaftsordnung ein. Die Idee des demokratischen Sozialismus, die damals populär wurde, führte zur Errichtung weitreichender Staatsmonopole. Banken, Luftfahrt, Bergbau und Telekommunikation wurden in öffentliches Eigentum überführt. Es folgten Eisenbahnen, Kanäle, der Straßengüterverkehr, die Energieversorgung sowie die Eisen- und Stahlindustrie.

Diese Verstaatlichungen wurden auch nach dem Wahlsieg Winston Churchills im Jahr 1951 nicht zurückgenommen. Stattdessen setzte sich ein parteiübergreifender wirtschaftspolitischer Stillstand durch, der als post-war consensus bekannt wurde. Selbst konservative Regierungen nahmen das staatliche Dirigieren nicht nur hin, sondern machten sich zum Verwalter einer Ordnung, deren Prinzipien sie eigentlich hätten hinterfragen müssen. Dieses Verhalten deutet auf eine politische Atmosphäre, in der nicht mehr Überzeugungen, sondern Rücksichtnahmen den Ton angaben.

In den 1970er-Jahren allerdings trat das Scheitern dieses Modells offen zutage. Die Gewerkschaften verfügten über eine Machtfülle, die staatlichen Strukturen Konkurrenz machte. Jahr für Jahr kam es zu mehr als 2.000 Arbeitsniederlegungen, bei denen im Schnitt fast 13 Millionen Arbeitstage verloren gingen. Die politische Lähmung fand ihren Höhepunkt im sogenannten Winter of Discontent 1978/79, als große Teile des öffentlichen Dienstes nahezu gleichzeitig in den Streik traten. Der Wohlfahrtsstaat hatte sich in einen Blockadestaat verwandelt, der kaum noch steuerbar erschien.

Es kam anders: Mit der Wahl vom 3. Mai 1979 begann eine neue Epoche. Margaret Thatcher gewann mit deutlicher Mehrheit und nahm einen fundamentalen Umbau des Systems in Angriff. Ihr erster Schritt war die Rückführung der fiskalischen Eingriffe. Der Spitzensteuersatz wurde von 83 auf 60 Prozent reduziert, die untere Progressionsstufe sank von 33 auf 30 Prozent. Bis 1988 folgten weitere Entlastungen, die die Sätze auf 40 beziehungsweise 25 Prozent senkten. Parallel dazu beseitigte die Regierung eine Vielzahl planwirtschaftlicher Vorschriften und vereinfachte Verwaltungsverfahren. Die Wirtschaft erhielt Raum zur Entfaltung, nicht durch Subventionen, sondern durch ihre Befreiung.

In ihrer zweiten Amtszeit setzte Thatcher auf eine breite Privatisierung vormals staatlicher Unternehmen. Ihr Motiv war nicht ideologischer Eifer, sondern eine klare Diagnose. Sie vertrat die Ansicht, dass öffentliches Eigentum nicht der demokratischen Teilhabe diene, sondern der Anonymität bürokratischer Apparate Vorschub leiste. Die Privatisierung verstand sie als Rückgabe von Verantwortung an die Bürger. Diese Idee war erfolgreich: Der Anteil der Bevölkerung mit Aktienbesitz stieg von sieben auf 25 Prozent. Aus dem Untertan wurde der Mitbesitzer.

Thatcher schrieb später in ihren Memoiren, dass es vieles gegeben habe, was sie gern noch umgesetzt hätte. Doch schon die sichtbare Bilanz spricht für sich. Großbritannien war unter ihrer Führung das erste Land in Europa, das den sozialistischen Trend nicht nur bremste, sondern umkehrte. Der Anteil der Staatswirtschaft im Industriesektor sank um etwa 60 Prozent. Mehr als 600.000 Beschäftigte wechselten vom öffentlichen in den privaten Sektor. Eigentum wurde nicht länger als Privileg betrachtet, sondern als Ausdruck aktiver Teilhabe.

Auch in fiskalischer Hinsicht zeigten sich Erfolge. Noch im Jahr 1976 musste Großbritannien wegen akuter Zahlungsprobleme 3,9 Milliarden US-Dollar beim Internationalen Währungsfonds beantragen. Im Jahr 1989 verzeichnete der Staatshaushalt einen Überschuss von 1,6 Prozent. Die Staatsverschuldung sank in nur neun Jahren von 54,6 auf 40,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Diese Zahlen belegen, dass wirtschaftliche Freiheit keineswegs zu finanzieller Verantwortungslosigkeit führt. Im Gegenteil: Sie bildet deren Voraussetzung.

Der gesellschaftliche Wandel war nicht weniger bemerkenswert. Die vormals tonangebende Neidkultur, in der Wohlstand mit Argwohn betrachtet wurde, verlor an Einfluss. Unternehmertum wurde wieder als legitime zivilisatorische Kraft verstanden. Die Zahl der registrierten Unternehmen stieg von 1,89 auf über drei Millionen. Die Zahl der Selbständigen erhöhte sich von 1,9 auf 3,5 Millionen. Aus einer Gesellschaft des Misstrauens wuchs eine Gesellschaft des Zutrauens.

Die Ära Thatcher ist somit nicht nur ein Kapitel der britischen Zeitgeschichte. Sie stellt ein wirtschaftspolitisches Lehrstück dar, das zeigt, wie eng Freiheit, Eigentum und Verantwortung miteinander verbunden sind. Diese drei zutiefst bürgerlichen Begriffe sind keine rhetorischen Floskeln, sondern die tragenden Pfeiler einer funktionierenden Gesellschaftsordnung. Wer sie preisgibt, wird früher oder später erfahren, was es heißt, wenn der Staat sich nicht mehr mit einem Teil begnügt, sondern nach dem Ganzen greift.

Oder, wie es die Beatles einst in prophetischer Lakonie formulierten:

Be thankful I don’t take it all.