Innere Führung

Eine Reflexionsübung

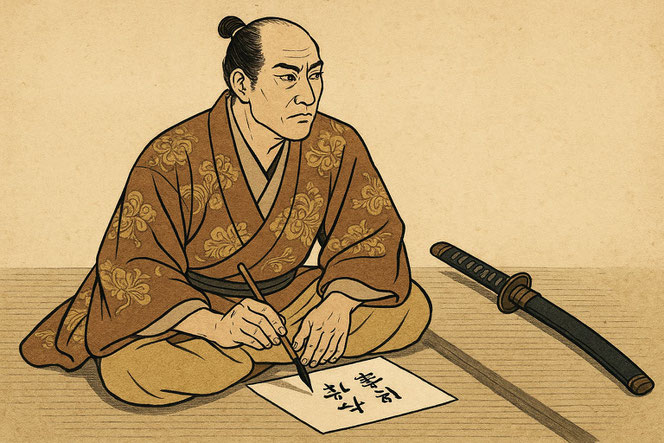

Der Samurai als Dichter

Achtsamkeit zwischen Schwert und Stille

Das Haiku ist eine traditionelle japanische Gedichtform, die ihre Wurzeln sowohl in der Praxis der Zen-Philosophie als auch der japanischen Kriegerkultur hat. Besonders im Edo-Zeitalter (1603–1868) war der Haiku eine wichtige Ausdrucksform für Samurai, die neben dem Schwert auch den Pinsel führten.

Der berühmte Haiku-Meister Matsuo Bashō war selbst eng mit der Lebensweise der Samurai verbunden. Haikus dienten Samurai oft zur Selbstreflexion, zur inneren Sammlung und als Weg zur Achtsamkeit im Angesicht von Leben und Tod.

Die Kunst des Haiku

Aufbau, Wirkung und innere Struktur

1. Zeile – Wahrnehmung des Augenblicks (Momentaufnahme):

Beschreibt eine sinnliche Beobachtung im Hier und Jetzt – etwa Natur, Wetter, Geräusche, Gefühl, Bedürfnis, Stimmung.

→ Was ist gerade?

→ Was nehme ich wahr?

2. Zeile – plötzliche Veränderung oder Bewegung (Wendung):

Bringt eine neue Perspektive, Bewegung oder einen inneren/äußeren Umschwung. Oft entsteht hier ein Kontrast, eine Spannung oder eine vertiefende Beobachtung (japan. Kireji).

→ Was passiert?

→ Was verändert sich?

3. Zeile – Nachklang oder offener Schluss (Resonanz):

Lässt Raum für Interpretation, bringt keine „Auflösung“, sondern öffnet das Haiku hin zu einer emotionalen oder gedanklichen Tiefe.

→ Was bleibt?

→ Was klingt (innerlich) nach?

Wegweiser zur eigenen Form

Wie schreibe ich ein Haiku?

-

Beobachte genau – etwa die Natur, deinen Atem, deine Umgebung.

-

Reduziere aufs Wesentliche – ein Haiku lebt von Schlichtheit.

-

Erkläre nichts – zeige, was ist, statt darüber zu sprechen.

-

Achte auf das Silbenmaß – idealerweise 5–7–5 Silben

-

Nutze starke Bilder – ein gutes Haiku wirkt wie ein Pinselstrich oder Schwertstreich.

Sieben Haikus zur Selbstfindung

Impulse für den Übergang ins Zivilleben

Themenfeld 1: Identität und Loslassen

Wer bist du ohne Uniform?

Loslassen

Still liegt dein Helm dort.

Die Stille kennt deinen Rang.

Wer werde ich sein?

Impuls:

Was bleibt von dir, wenn du Uniform, Rang und Auftrag ablegst?

Was hast du in der Stille über dich selbst schon gehört?

Themenfeld 2: Übergang und Wandel

Den eigenen Weg erkennen

Wandel

Schritte im Morgen.

Kein Befehl lenkt mehr den Weg.

Der Wind weist nach Ost.

Impuls:

Wie gehst du mit der neuen Freiheit um?

Welche Richtung wählst du – und wer gibt sie vor?

Themenfeld 3: Selbstvertrauen und Orientierung

Der innere Kompass zählt

Orientierung

Kompass ohne Ziel.

Doch dein Blick bleibt unbewegt.

Vertrau deinem Schritt.

Impuls:

Woher kommt dein innerer Halt, wenn äußere Strukturen fehlen?

Was bedeutet Vertrauen in dich selbst?

Themenfeld 4: Neue Stärke

Kraft aus der eigenen Stimme

Stärke

Befehl war einst Kraft.

Nun wächst deine Stimme leis

aus dem eignen Kern.

Impuls:

Was heißt Stärke für dich heute – ohne Drill, ohne Befehl?

Wie klingt deine eigene Stimme?

Themenfeld 5: Selbstbild und Würde

Du bleibst, was du bist

Selbstbild

Der Spiegel schaut dich

ohne Rang und Uniform –

du bleibst, was du bist.

Impuls:

Wer bist du, wenn alle äußeren Zeichen wegfallen?

Worauf gründet deine Würde?

Themenfeld 6: Führen im Zivilen

Leiten ohne Befehlston

Verantwortung

Nicht mehr befehlen.

Führen heißt nun: Raum geben.

Sein statt nur zu tun.

Impuls:

Wie verändert sich Führung im zivilen Kontext?

Was bedeutet es, Menschen zu leiten – ohne Befehl?

Themenfeld 7: Neuanfang

Ein Tag, der dich noch nicht kennt

Neuanfang

Morgendunst am See.

Deine Narben schlafen mit.

Der Tag kennt dich nicht.

Impuls:

Welche Erfahrungen nimmst du mit – und welche lässt du ruhen?

Wie gestaltest du einen Tag, der dich noch nicht kennt?