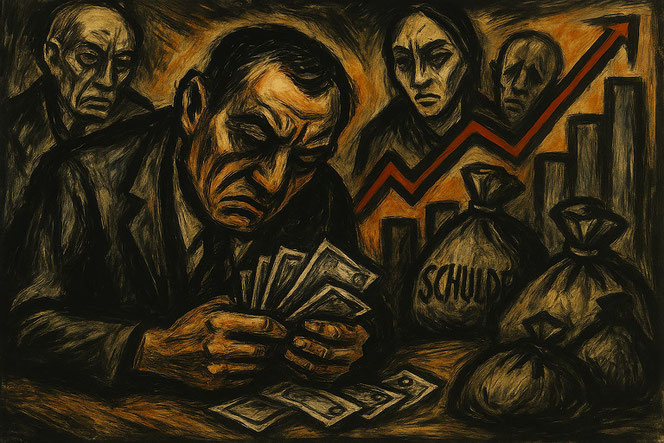

Schulden sind kein Fortschritt

Betrachtungen zur Lage · Ausgabe 9

Über fiskalische Disziplin in Zeiten des Vergessens

Man hat sich daran gewöhnt. Schulden gehören heute zur politischen Normalität wie der Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ zu jeder Ausschusssitzung. Sie heißen inzwischen „Sondervermögen“, „Zukunftsfonds“ oder „transformative Impulse“. Man gibt sie nicht aus, man „mobilisiert Mittel“. Und wer auf Einhaltung der Schuldenbremse pocht, gilt bestenfalls als gestrig, schlimmstenfalls als zukunftsfeindlich.

Dabei war die Idee der fiskalischen Disziplin einmal ein Ausweis politischer Mündigkeit. Wer ausgab, musste begründen und in der Regel auch decken. Das Prinzip war schlicht: Erst verdienen, dann verteilen. Heute hingegen regiert das Gegenteil: Erst verteilen, dann begründen, irgendwann konsolidieren, möglichst nach der nächsten Wahl.

Natürlich gibt es Situationen, in denen eine staatliche Kreditaufnahme ökonomisch sinnvoll ist: in tiefen Krisen, bei akuter Gefahrenabwehr, zur temporären Stabilisierung. Aber diese Ausnahmen sind zur Regel geworden. Und was früher als Notmaßnahme galt, wird heute zur Finanzierungsgrundlage, in guten wie in schlechten Zeiten. Wachstum? Wird finanziert. Klimapolitik? Wird finanziert. Sozialausbau? Wird finanziert. Alles aus der Zukunft und im Zweifel auf Kosten derer, die noch keine Stimme haben.

Was verloren geht, ist das Bewusstsein für Begrenzung. Schulden werden nicht mehr als Last verstanden, sondern als Gestaltungsspielraum. Dass jeder Euro Kredit morgen bedient werden muss – mit Zinsen, mit Steuern, mit Verzicht –, fällt selten ins Narrativ. Dabei ist der Kredit ein Vertrag mit der Zukunft. Und wer ständig Verträge eingeht, ohne sich an die Bedingungen zu erinnern, handelt nicht fortschrittlich, sondern fahrlässig.

Besonders irritierend ist die moralische Überhöhung des Schuldenmachens. Als wäre es ein Akt der Verantwortung, heute möglichst viel zu finanzieren – für Gerechtigkeit, für Investitionen, für das große Ganze. Tatsächlich aber ist es ein Akt der Verlagerung: der Probleme, der Risiken, der Verantwortung. Und in einer Demokratie ist das gefährlich. Denn sie lebt davon, dass politische Entscheidungen auch politische Kosten haben, für die, die sie treffen.

Schulden sind kein Verbrechen. Aber sie sind ein Eingeständnis. Und je selbstverständlicher sie werden, desto geringer wird die politische Disziplin. Die Versuchung ist groß: Schulden tun nicht weh. Zunächst. Doch am Ende stehen höhere Abgaben, geringere Spielräume und geringeres Vertrauen – genau das, was man heute eigentlich vermeiden will.

Bilanzsatz:

Wer Schulden macht, greift nicht in die Zukunft, er bucht sie ab.

Fiskalische Disziplin ist kein Selbstzweck, sondern Selbstschutz.

Fortschritt entsteht nicht durch Kredit, sondern durch Maß.