KI & Denkfähigkeit

Erkenntnisse aus der ersten MIT-Studie zur KI-Nutzung

Unterschiede in der Gehirnaktivität bei der Textarbeit mit und ohne KI

Wie KI-Nutzung unser Denken verändert

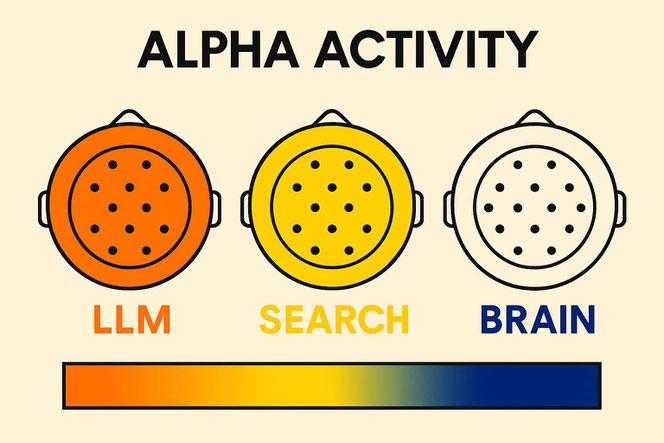

Alpha-Aktivität im Vergleich

Wie verändert die Nutzung von Künstlicher Intelligenz unsere Denkprozesse?

Erstmals zeigt eine Studie des Massachusetts Institute of Technology (MIT) anhand von EEG-Scans, wie verschiedene Formen des Schreibens mit und ohne KI das Gehirn aktivieren. Im Zentrum der Untersuchung stand die Frage, wie sich die neuronale Aktivität beim Verfassen von Texten je nach verwendeter Methode verändert. Es handelt sich um die erste EEG-basierte Analyse dieser Art weltweit.

Verglichen wurden drei Ansätze der Texterstellung:

-

das Schreiben mit einem großen Sprachmodell wie ChatGPT („LLM“),

-

das Schreiben auf Basis klassischer Internetsuche („Search“),

-

sowie das eigenständige Schreiben ohne externe Hilfsmittel („Brain“).

Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede in der sogenannten Alpha-Aktivität – einem Frequenzbereich der Hirnwellen zwischen 8 und 13 Hertz, der typischerweise mit einem wachen, aber entspannten Zustand in Verbindung gebracht wird.

Je nach Vorgehensweise veränderte sich das Muster dieser Aktivität signifikant, was darauf hindeutet, dass unterschiedliche Schreibprozesse auch unterschiedliche kognitive Zustände hervorrufen.

Beim KI-gestützten Schreiben zeigte sich eine intensive, aber selektiv fokussierte Alpha-Aktivierung (rot). Eigenständiges Arbeiten führte hingegen zu einer geringeren, dafür gleichmäßig verteilten Alpha-Aktivität (grau). Die Suchmaschinen-Nutzung bewegte sich dazwischen und wies eine mittlere, breit gestreute Aktivierung auf.

Die EEG-Daten deuten auf ein zentrales Muster hin: Wer regelmäßig mit KI arbeitet, spart zwar Zeit – reduziert dabei aber spürbar die eigene kognitive Belastung. Über einen Zeitraum von vier Monaten sank bei intensiver ChatGPT-Nutzung die Zahl aktiver Verbindungen im Gehirn im Schnitt um 47 Prozent – von 79 auf nur noch 42. Gleichzeitig konnten 83,3 Prozent der Teilnehmer den Inhalt ihrer eigenen Texte wenige Minuten nach dem Schreiben nicht mehr wiedergeben.

Das Denken wurde – bildlich gesprochen – an die Maschine ausgelagert. Das Gehirn reagierte mit Rückzug.

Diese Entwicklung hat auch im Alltag spürbare Konsequenzen: Beobachter berichten zunehmend von Texten, die zwar grammatikalisch korrekt sind, aber inhaltlich leer wirken. Die gedankliche Tiefe fehlt, weil die geistige Auseinandersetzung offenbar gar nicht stattgefunden hat.

Besonders alarmierend: Personen, die regelmäßig ChatGPT nutzen, schnitten beim späteren eigenständigen Schreiben schlechter ab als jene ohne KI-Erfahrung. Die MIT-Forscher sprechen von kognitiver Atrophie – einer geistigen Rückbildung durch fehlende Anstrengung.

Zwar bringt KI einen klaren Effizienzgewinn: Textaufgaben wurden im Durchschnitt 60 Prozent schneller erledigt. Doch dieser Zeitvorteil hat seinen Preis. Die sogenannte lerndienliche kognitive Belastung (germane cognitive load) – also der geistige Aufwand, der nötig ist, um Inhalte zu verstehen und zu verarbeiten – sank um rund ein Drittel.

Das MIT fasst diesen Effekt unter dem Begriff kognitive Schulden (cognitive debt) zusammen: Wer dauerhaft das Denken delegiert, verliert nach und nach die Fähigkeit zur geistigen Selbststeuerung. Die Folge: weniger Tiefgang, eingeschränkte Urteilskraft und auf Dauer ein mentales Defizit.

Gleichzeitig zeigt die Studie aber auch einen Hoffnungsschimmer: Personen mit klarer kognitiver Struktur und bewusster Herangehensweise profitierten von der KI-Nutzung. Bei ihnen stieg die neuronale Aktivität sogar. Das Fazit der Forscher: Wer denkt, kann KI nutzen. Wer das Denken abgibt, wird von ihr verdrängt.

Fazit:

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur, was wir tun – sondern auch, wie wir denken. Wer sie bewusst, reflektiert und lernförderlich einsetzt, kann zweifellos profitieren. Wer sie hingegen als Ersatz für eigenes Denken betrachtet, riskiert, seine geistige Urteilskraft Schritt für Schritt zu verlieren.

Quelle: Alex Vacca, ThreadreaderApp – EEG-Studie des Massachusetts Institute of Technology zu ChatGPT und Gehirnaktivität, s. https://threadreaderapp.com/thread/1935343874421178762.html, Abruf: 24.06.2025